私たちは、日々、多くのことを学び、チャレンジしていますが、時に「諦めてしまう」こともあります。論理的に考えて諦めたというよりも、心が折れたり、嫌になったという感情によって、学ぶことをやめしまうことも多々あります。

実は、その裏側には、進化の過程で受け継いだ「学習をやめてしまうアルゴリズム」が関わっています。

今回は、このアルゴリズムについて知り、深く一緒に考えていきたいと思います。

※ アルゴリズムとは、一定の手順を実行することで、目的を達成させるもののことです

学習をやめるアルゴリズムとは?

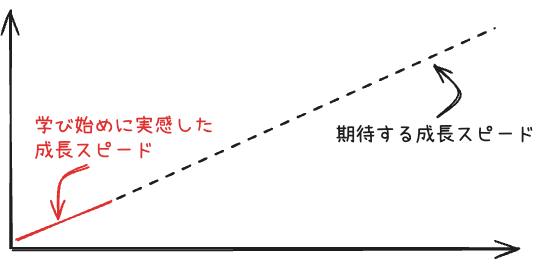

以下のような数式に当てはまったとき、人は学習をやめます。

上記の数式から考えれば、諦める要因は、シンプルです。以下のどちらか、あるいは両方によって上記の条件が満たされることです。

期待する成長スピードが高く設定されている

成長が実感できず、成長スピードが遅く感じる

このシンプルな方程式を、深く掘り下げてみましょう。

期待する成長スピードとは?

私たちは、何かを始めると自動的に「これぐらいで、ここまで成長したい」という期待する成長スピードを設定します。この成長スピードは、不変ではなく、様々なきっかけで変化します。

例えば、ちょっとしたコツを手に入れて、一気に成長できると、期待する成長スピードが上がります。あるいは、尊敬する先輩を見つけ、話を聞くと「長期間にわたって、トレーニングを続けている努力」を知り、その姿勢に感動し、自分もそうなりたい!と思うことで、期待する成長スピードが落ちたりします。

実感する成長スピード

一方で「実感する成長スピード」というのも、不変ではありません。また、客観的な数字でもありません。あくまでも「自分が実感する」という主観的なものです。

例えば、自分では、全く進歩していないと思っていても、他者から見れば、着実に前進していることがあります。それでも、本人が「進んでいない」と思えば、実感する成長スピードは、遅くなります。

逆に、周りから見て「成長していない」と思われても、本人の中では「前進ている」と感じていれば、それは前進しています。

どちらも数値も「主観的」です。他者が、どう声をかけようとも、本人が「どう感じるか?」にかかっています。

「今すぐ」ハウツーを手に入れると、諦める確率が高まる

期待する成長スピードを計算する方法は、様々あります。ゴールは設定せず、学習を開始し、楽しんでいるうちに、成長を実感する。その成長スピードを延長して「期待する成長スピード」とする場合があります。

一方で、「ハウツーを手に入れた場合」は、逆算して成長スピードを計算します。

例えば、7日間で「ペラペラ」という英語教材を手に取ったら、ものすごいスピードで成長することを期待します。結果として、「期待する成長スピード」は、急峻になります。

この時点で「負けが確定」している可能性があります。つまり、期待する成長スピードが極度に高まった結果、どんな努力も、そのスピードに追いつかず「諦めるべき」という無意識からのサインがあり、努力を継続する気がなくなってしまいます。

例えば、最初のトレーニングを1時間やってみたところ、対して進展を感じないとします。本当は進展していても、期待との大きなギャップによって、全く意味がない・・・と思ってしまいます。すると、私たちは「無駄なことをやめておこう」と考えて、行動をやめてしまいます。

短期的に結果が出るノウハウを期待することで、私たちは、「挫折」しやすい環境を作っています。

このような状況を壊すには、長期的に考えることです。長期的に考えるのにぴったりの方法は、「意図的な習慣化を使って、学習する戦略」をとる事です。このことについては、別の記事で書きます。

学校の勉強にも、働くアルゴリズム

ほとんどの教師も、親も、学習者本人も、このようなアルゴリズムについて知りません。結果として、良かれと思って「期待する成長スピード」を高く設定したり、本人が実感している成長を低く感じさせてしまい、「諦めるアルゴリズム」をオンにしていることがあります。

例えば、

「やったー、点数が2倍になった(30点から60点)」

と子供が報告してきた時、おそらく多くの親は、「どこが間違っているか?」をチェックし、そこを練習しなさい!と注意するでしょう。あるいは、まだ40点分も間違っているの!!と発狂しそうな顔をするかもしれません。

しかし、そのような反応や、アドバイスをすると、「諦めるアルゴリズム」が発動します。勉強させたいのに、それをストップさせるようなことを、自ら行ってしまっては、いけません。

シンプルに「30点から60点になったのは、どんなことをしたから?」と学ぶプロセスを振り返る機会を作ったり、努力を評価する(結果ではなく)ような声がけをすると良いでしょう。さらに、「次は、100点を目指したいなら、どうする?」と尋ねるなどすると良いでしょう。

ただし、「心の底から、相手の成長にフォーカスして、サポートしよう」という気持ちが必要です。少しでも、「まだ40点もあるのか・・・。しっかりしてよね!」みたいな気持ちがあり、それを隠していたら、子供や、生徒は察知するでしょう。

人は、馬鹿ではありません。高い知性、推測力があります。だからこそ、指導する側は、心から「相手の成長にフォーカス」することが求められます。

学び続ける秘訣

先に書いた通り、私たちの成長スピードを計算するアルゴリズムは、随時更新されます。この仕組みを活用すると、全く別の戦略が考えられます。

具体的には、

小さな学び、発見、気付きに「喜び」を感じる

次のアイデアを考えて、実験するように学ぶ

を行います。

例えば、「間隔練習(分散学習)」という記憶に良い方法があるらしい、それを試してみたい。どれぐらい効果的なのか、実験してみよう!と思うと、期待する成長スピードは、ほぼゼロになります。なぜなら、実験だからです。

そして、実験がうまくいかなくても(失敗しても)、うまくいかない方法を知ったという学びを得て、成長を実感します。

何かを習得しようとすることに躍起になるよりも、特定の考え方、メソッドを「試してみよう。実験してみよう」と思って使うことで、失敗すら前進になります。

フレキシブル・マインド(やればできるの心理)は、学習を諦めない土壌を作る

キャロル・ドゥエック博士が提唱する「しなやかマインド」「グロースマインド」は、まさに、諦めるアルゴリズムを抑制する土壌を作ってくれます。

例えば、

能力や才能は、努力と学習によって成長、発達できる → 長期的に取り組むことで、結果を得られる

失敗は、学ぶために必要。失敗は、学びを得るチャンス

他者からの批判は、成長の糧になる貴重な情報源

「まだ、できない」ではなく、「まだ発展途上であり、これからできるようになるプロセスにいる」と考える

などは、すべて「諦めるアルゴリズム」を抑制してくれます。

このように「諦めるアルゴリズム」という視点で、様々なものを分析すると、新しい発見があります。これらについては、いずれ記事にしたいと思います。

まとめ

私たちは、「諦めるアルゴリズム」を持っています。これによって、先を予測し、生存の可能性が低いことから、去ることができました。しかし、人間の場合、長期的な鍛錬によって、身につくものが、大きなインパクトをもたらしたりします。

したがって「諦めるアルゴリズム」のことを知り、それを適切に抑制することが必要です。また、教育関連のマーケティングによって、「いますぐ」「即効で」を刷り込まれて、自ら「諦めやすい状況」にハマっていることがあります。

これらを自覚し、長期的に物事を考えたり、目の前の小さな成長に喜びを感じるようにすることで、私たちは、もっと学ぶことができます。

また、教師や親御さんは、生徒や、我が子の「諦めるアルゴリズム」が発動しないように、気を配る必要があります。

特に「成長スピードは、本人の実感による」ものなので、外から見て、勝手に評価するのは良くありません。学校の成績に表れなくても、本人なりに、見聞を広げている可能性があります。

もし、本人なりに見聞を広げているなら、学校の勉強に邁進しているよりも、何倍も価値があると、私は考えています。なぜなら、彼・彼女は、「教えられるのを待つのではなく、自ら学び取りに行っている」からです。

その姿勢は、一生物の能力だと思います。

今日のコラムをヒントに、あなたの学ぶ気持ちを後押しできたら幸いです。

こちらの記事もどうぞ!